NHK大河「べらぼう」を仕事に活かす④ 検校(盲人職業の歴史)

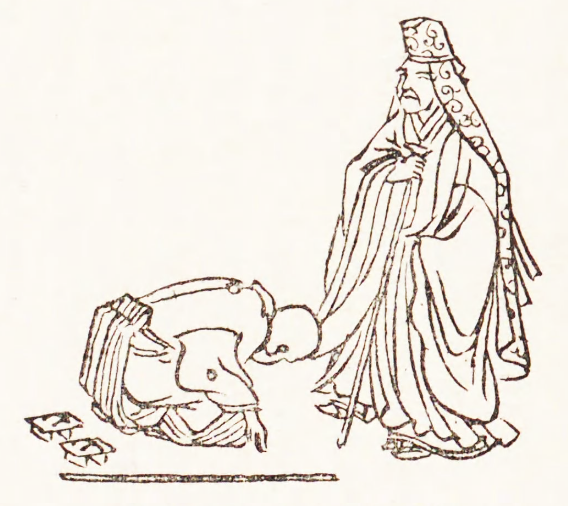

検校(けんぎょう)とは、平安時代に置かれた荘園を監督する役職名です。事務を検知校量していました。平安時代、仁明天皇(桓武天皇の孫)の子である人康(さねやす)親王が若くして失明したことで、出家して山科(京都市山科区)に隠遁しました。その時に人康親王が盲人を集め、琵琶や管絃、詩歌を教えました。人康親王の死後、側に仕えていた盲人に検校と勾当の2官が与えられます。これが検校と呼ばれる盲官の始まりといわれています。

室町時代、検校明石覚一が『平家物語』をまとめました。足利氏の一門のため、室町幕府から庇護を受け、当道座を開き、検校は当道座のトップとなります。当道座(とうどうざ)は、中世から近世にかけて日本に存在した男性盲人の自治的職能互助組織です。当道座は琵琶法師たちが自らの芸道・集団を当道と称したのがはじまりで、盲人による琵琶、平曲、鍼灸、導引、箏曲、三弦などの団体を指します。明石覚一によって組織化され、のちに6派に分かれて「座」として存在し、検校、別当、勾当、座頭の4官、内訳は16階と73刻みの位階で構成される当道制度が確立するも、官位は私官です。

江戸時代に入ると、幕府は盲人が当道座に属することを奨励し、当道組織が整備され、寺社奉行の管轄下でかなり自治的な運営が行なわれました。検校になるためには地歌三弦や箏曲、鍼灸が検校の実質的な職業となりました。(映画:座頭市は座頭業の市さんの物語) 検校の権限は大きなものとなり、社会的にもかなり地位が高く、当道の統率者である職惣検校になると十五万石程度の大名と同等の権威と格式を持っていました。当道座に入座して検校の最上位に至るまでには73の位階があり、検校の上位10人は十老と呼ばれて京都の職屋敷で座の運営にあたりました。官位を得るためには京都にあった当道職屋敷に「官金」と呼ばれる多額の金子を持っていく必要がありました。当道の会計も書記以外はすべて視覚障害者によって行なわれましたが、彼らの記憶と計算は確実で、1文の誤りもなかったといいます。

官位の早期取得に必要な金銀収入を容易にするため、元禄頃から幕府により高利の金貸しが認められます。これを座頭金または官金と呼びますが、特に幕臣の中でも禄の薄い御家人や小身の旗本らに金を貸し付けて暴利を得ていた検校もおり、安永年間には名古屋検校が十万数千両、鳥山検校が一万五千両など、多額の蓄財をなした検校も相当おり、吉原での豪遊などで世間を驚かせました。安永7年(1778年)には検校があまりの悪辣さのため、全財産没収の上、江戸払いの処分を受けました。

明治4年(1871年)に当制度は廃止されました。 (人を大切にする経営学会:根本幸治)

コメントを残す