NHK大河「べらぼう」を仕事に活かす⑧鎖国は家康以来の祖法はウソ

鎖国=江戸幕府がオランダを除くキリスト教国の人の来航、および日本人の東南アジア方面への出入国を禁止し、貿易を管理・統制・制限し世界との交渉を断つ孤立政策。

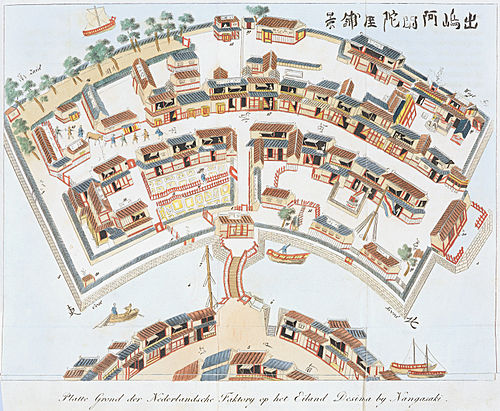

鎖国により世界と完全に孤立したイメージがもたれますが、長崎の出島においてオランだとは貿易をしていました。オランダは自主的にオランダ風説書といって世界情勢の報告書を提出していたため、幕府には情報が入っていました。

このオランダ風説書により、アメリカが貿易交渉の為のペリー来航を1年前に知っていました。つまり、寝耳の水の事態ではなかったのです。「べらぼう」の蔦屋重三郎の時代では、ロシアが頻繁に接触を続けていました。

交渉国はオランダだけではありません。鹿児島の薩摩藩は琉球王国を通して中国と交渉がありました。他にも対馬が窓口になって朝鮮国から使節の来訪がありました。ロシアやイギリスの船舶もやって来ていました。

では、なぜ江戸幕府は外交交渉を拒否し鎖国を継続したのでしょうか?

鎖国は初代将軍の家康以来の政策であるため、これを改めることは家康の否定になる。だから、祖法として変更は考えない。先例がない新しいことは責任が生じるのでやりたくないのが官僚であり、それは現代でも変わりません。

ところが、家康は鎖国など考えていなかったのです。むしろ世界各国との交渉のため、使節を欧州やアジアなど10か国以上に送り続けました。特にスペインとの交渉に熱心でした。

しかし、スペインはキリスト教を導入しない国との貿易を拒否しました。家康は、スペインがキリスト教の布教後にカトリックのトップに立つローマ教皇の命令に背けない状態にして国を奪うことをしっていたために、スペインとの交渉を中止しました。

一方で、プロテスタントのオランダはキリスト教布教をしないことを受け入れたので貿易相手国となりました。鎖国令を発したのは3代家光です。「べらぼう」の時代に家康が生きていれば、ロシアとの国交が結ばれたかもしれません。 (人を大切にする経営学会:根本幸治)

コメントを残す