NHK大河「べらぼう」を仕事に活かす⑨御三家は将軍後継の家柄はウソ

◎ 御三家(ごさんけ)=江戸時代において徳川氏のうち宗家たる将軍家に次ぐ家格を持ち、徳川の名字を称することを認められていた3つの分家。一般的には、江戸幕府初代将軍徳川家康の男子をそれぞれ家祖とする尾張徳川家(尾張家)、紀伊徳川家(紀伊家)、水戸徳川家(水戸家)を指す。

「将軍家に後嗣が絶えた時は、尾張家か紀伊家から養子を出す」ことになっており、実際に7代将軍家継が8歳で死去して宗家が断絶した際、8代将軍として紀伊家から吉宗が養子に迎えられ、以降14代将軍家茂までは紀伊家の血筋です。

水戸家は他の2家より位階・官職が低位であり将軍家を継ぐ家ではありません。朝廷に対して次期将軍家の奏聞をし、また江戸常住(定府)であることなどから、5代将軍綱吉のころから他の2家と共に「御三家」と呼ばれるようになりました。なお、水戸家からは最後の15代将軍慶喜が御三卿の一橋家へ養子に入った後に将軍家を継承することになりましたが、あくまでも一橋家からの将軍継承であり水戸家からではありません。

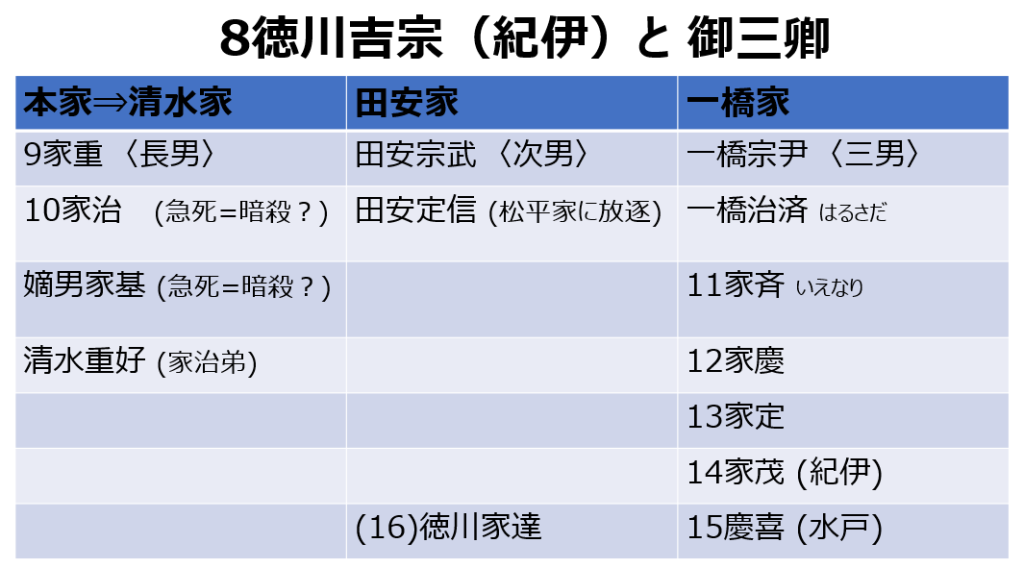

8代将軍吉宗(紀伊出身)は、御三家を抑え込み、紀伊家の血筋を守るために、御三卿を創設し、将軍を出せる家柄と新たに定めました。

◎ 御三卿(ごさんきょう)=江戸時代中期に創立した徳川将軍家の一門(親藩)。田安徳川家(田安家) 、一橋徳川家(一橋家) 、清水徳川家(清水家) を指す。

各家は江戸幕府より10万石の賄料を与えられ、将軍の親族として御三家に準じる高い格式を有したが、一般の大名と異なり藩(領土)を形成することはなく、実質的には将軍の庶子を、適当な養家となる大名家が現れるまで待機させておく「将軍家の部屋住み」として扱われました。御三家をはじめ他の大名家や将軍家に後継者がない場合に養子を提供する役割を果たしたほか、江戸時代後期や幕末の幕政にもたびたび関与しました。

最も大きい関与が、一橋家の徳川治済(はるさだ)です。田沼意次とともに田安家を抑え込み、息子の家斉が11代将軍になります。以降、一橋家から将軍職を輩出し続けますが、水戸家出身の慶喜を養子に迎え入れた15代将軍が、大政奉還を行い江戸幕府は消滅します。

ただ、徳川宗家は続き、宗家16代は田安家から輩出し、徳川家達の子孫が現代まで継承されています。 (人を大切にする経営学会:根本幸治)

コメントを残す