タテ社会、ヨコ社会、ナナメ社会、円(縁)社会

本日は、7月20日で参議院選挙の投票日です。

与党、自民党・公明党の苦戦ががされていますが、選挙を通して、世の中で、何が起こっているかを整理してみたいと思います。ちなみに、私は、どちらの政党にも所属しておらず、中立的な立場での組織論としての意見ですので誤解がないようにお願いします。

「タテ社会」といった言葉は、上下関係や序列を重視する社会で、日本社会の特徴として、役職や階級といった上下関係が強い社会です。この概念を最初に提言したのは文化人類学者の中根千枝氏がフィールドワークから整理したもので、1967年の「タテ社会の人間関係」といった48年前は発刊された書籍にあります。私は、約10年前に読みましたが、時代を超えて古さを感じさせない内容でした。

「ヨコ社会」といった「タテ社会」に対比した概念があります。

上下関係を重視するタテ社会とは対照的に、個人間の対等な関係を重視する社会です。年齢や役職に関係なく、個々の意見や個性を尊重して協力していく社会です。

同級生を中心したヨコ社会で育った学生が就職すると、タテ社会に慣れておらず、ストレスや反発といったことが早期退職に繋がっていると言われています。

私が学生だった40年~50年近く前の運動部出身は、学生時代から先輩後輩の関係で慣れていたと言われますが、今は、様相が変わっているようです。

かつての運動部は、上下関係が厳格で、体育会系の乗りで、「シゴキ」といった言葉があっても、笑い話程度で済まされていました。今ならパワハラと大騒ぎでなります。つまり、運動部においてもフラット化が進んでいるのです。ちなみに欧米では、brother、sisterといったことは、兄弟、姉妹といった序列を意味する言葉でなくヨコ社会のウエイトが高いと言われています。

「ナナメ社会」といった概念も生まれています。

「ナナメ社会」という言葉は、最近、若年を中心に広まってきている概念で、従来の価値観や働き方、人間関係に疑問を抱き、新しい生き方や働き方を求めている人が発信源となり、広がっている概念です。

文部科学省のホームページには、

『社会全体で子どもを育て守るためには、親でも教師でもない第三者と子どもとの新しい関係イコール「ナナメの関係」をつくることが大切である。地域社会と協同し、学校内外で子どもが多くの大人と接する機会を増やすことが重要である』

といった掲載があります。

「タテ社会、ヨコ社会、ナナメ社会」の特徴と社会で起こっていることしては、下記ようなことではないでしょうか?

タテ社会は組織の安定をもたらします。トップが右といえば方向性が定まり、まとまっていきます。安定が崩れる要因は、トップの求心力がなくなったときです。

ヨコ社会では、一人ひとりの位置付けや役割が決まっていても、その状況に応じて変わります。変化に対応する柔軟性がありますが安定性に欠ける傾向があります。

ナナメ社会は、昭和の時代は、近所のおじさんやおばさん等、との関わりがありましたが、今は、核家族化が進む中で希薄になっています。一方、若者のボランティアの意識が高まりでNPO(非営利組織)で活動したり、インターネットを通して、広域でテーマ毎のコミュニティーでの交流が容易になってナナメ社会の様相が変わってきています。

自民党が苦戦しているのは、タテ社会が強かった昭和から、ヨコ社会が強まった令和になり、

「タテ社会にうんざりした若年層の反発」

ではないでしょうか?

石破総理が、総理になる前の発言を、何度も手のひら返しするのは、誰が見ても組織の縛りと複数の実質の実力者・権力者への忖度があるからだとわかります。

①総裁選では、否定していたのに総裁になった途端に解散総選挙に打って出た。

→森山幹事長の影響だと噂されている。

②「自民党石破総理が消費税は社会保障を安定的な財源として減税しない方針」

→「消費税は弱者にとっての消費税が所得に関わらず一律に課税されるため、所得の低い人ほど負担割合が高くなる逆進性の消費税に社会保障を頼っていいのか?」との発言を総理なる前に発言していたが、総理になってからしばらく経つと、社会保障費を安定的な消費税を維持しなければならないと手のひら返し。

③2万円を配るといった現金給付

総理になる前は批判していたことであり、2万円発表の2日前に党首討論で「給付は考えていない」発言を手のひら返し。

考え方を変えたのか変えさせられたのかはわかりませんが、理由を言わず、真顔で言われてもあきれるばかりです。

こうした社会を代表する言葉が「忖度」です。本来、相手の気持ちを思い図るといったポジティブな「忖度」といった言葉は、文書改ざんが話題となった森友・加計学園問題で、役人が故安倍元総理の国会での発言に配慮したのではないかとの報道以降、権力者に対して「顔色を伺う」を伺うといったネガティブな言葉になりました。

「忖度」する上司や先輩に、管理者になりたくない!ああはなりたくない・・・といった気持ちになるのでしょう。

今後の組織運営、社会での関わり方で、タテを過度に偏った運営は、多くの人が「ノー」を突き付けるに違いありません。利害関係のある組織では、ある程度、従っても、利害関係のない人は忖度する必要がありません。さらに、組織においても転職が容易になっていますので、タテを中心にした運営では、組織の構成員にも支持されず、去っていくことになります。

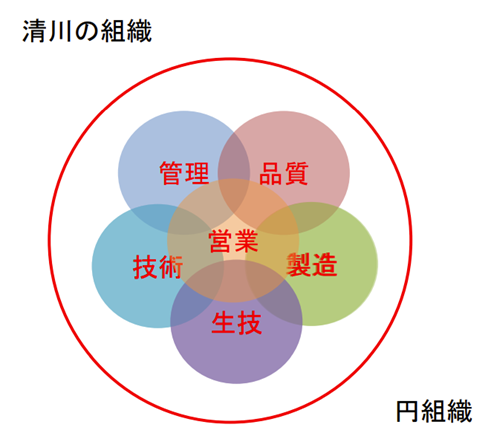

日本でいちばん大切にしたい会社大賞、中小企業長官賞受賞企業の清川メッキは、タテでもヨコでもない円組織を提唱し実践しています。

清川メッキは、「Iビジョン経営」と称し、会社ビジョン、部門ビジョン、チームビジョン、自己ビジョンを掲げ、社員一人ひとりの成長を促す経営で運営しています。特に、「I」には、自分自身(identity)、産業(industry)、想像力(imagination)といった意味が込められています。

つまり、会社、部門、チーム、自己の4つのビジョンを融合し、ビジョンを実現するための組織は、決してタテでもヨコでもないのです。

上図の清川メッキの組織図を見て分かる通り、上下ではなく横のつながり、それも緩く重なるようなつながりが重視しています。

これからの社会は、清川メッキの円組織を参考にした、円(縁)社会になっていくのでが理想であると感じます。

国、県、自治体、企業をはじめとする組織や人が、心と物(経済)が豊かために、タテ・ヨコ・ナナメが関わり合っていく社会なのです。

これは、タテやヨコを全否定するのではなく、実際の運営では、使い分けが重要になります。

安全を重視しなければならない状況において、タテ的な組織運営も必要です。ヨコだけでは統制が取れません。一方、タテだけでは息苦しくなります。組織においては、例えば社員同士のヨコの関わりがなければ円滑な運営ができません。また、社外のナナメを加えることで、新しい情報や人脈が、組織にイノベーションをもたらすなど、プラスになる可能性もあります。そして、円(縁)組織は、上下斜めの要素をコミュニケーションが円滑に働くことが期待できます。

以前、株式会社約170万社、協同組合約4万1千組織、NPO(非営利団体)認証法人数: 5万弱

認定法人数: 1万3千弱の数と、数が多い株式会社の運営に他の組織形態も悪影響を与えていることを指摘しましたが、学会等も同様です。

特に、学会などは、タテのウエイトを少なめにして、円(縁)組織的な運営が最も合っていて、全国大会などのイベントやテーマ部会及び地域部会が、ゆるく重なる運営をして、それぞれの役割を持った人が主体的に運営していくのが、組織の性質や時代背景からして理想なのではないでしょうか?

藤井 正隆

コメントを残す