企業の介護休業延長は本当に美徳か?

介護を要する家族が社員にできた際、介護休暇と介護休業の2つの制度があります。

介護休暇は、数時間~1日程度の日常的な手続きや外出などで、社員一人につき5日間が定められています。一方、介護休業の方は、数週間~1ヶ月以上かかる生活環境の大きな変化への対応などを想定しており、介護が必要な家族1名につき通算93日間、最大3回まで分割して取得可能となっています。

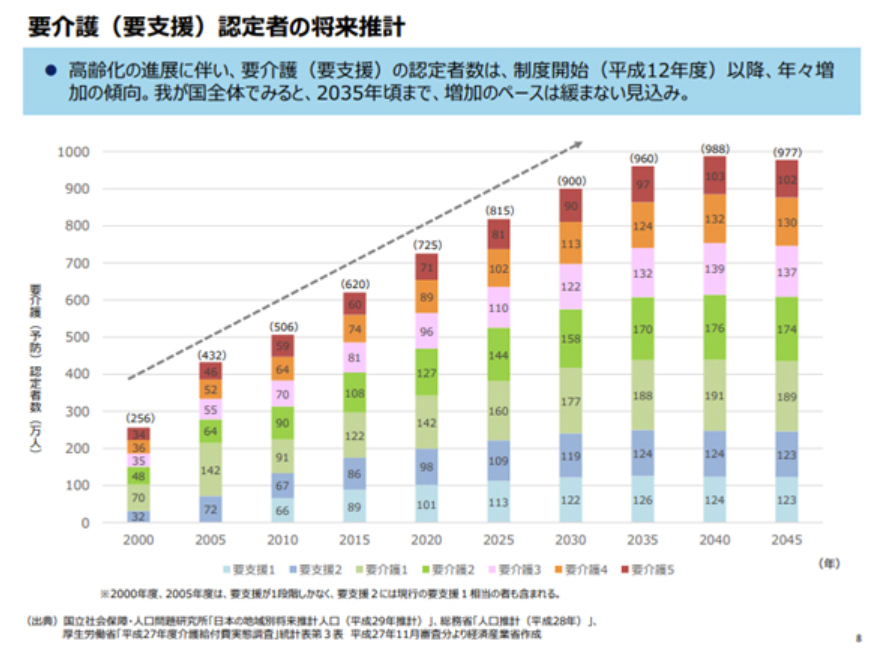

要介護(要支援)の方の人数は、今後、全国平均では、2042年ピークを迎えるまで、大阪に至っては2060年前後まで増え続けると推計されています。

こうした中で、2025年度は、厚生労働省は、介護離職防止のための周知・意向確認、雇用環境整備などの措置が義務化を行いました。

具体的には、

義務化

①介護に直面した従業員が申し出をした際に、両立支援制度などに関する情報の個別周知・意向確認

②40歳など介護に直面する前の段階で、両立支援制度などに関する情報を提供

③研修の実施や相談窓口の設置など、仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備

努力義務化

④介護をする労働者に対し、テレワークを選択できるようにする廃止

⑤介護休暇について雇用期間6ヵ月未満の従業員は、労使協定にもとづき対象外

となっていますが、今後、要介護・要支援といった方が増える中で、企業としてどのような考え方で対処するかといったことについて考えてみたいと思います。

育児休業は、1歳未満の子どもを育てるために取得することができる休業です。育児・介護休業法に定められており、女性労働者だけではなく、男性労働者にも育児休業の取得が推奨されています。最近、男性の育児休業の期間が少しずつ伸びてきました。また、社員を大切にする会社ほど、育児休業期間を長く設ける傾向があります。

一方、介護休業期間は、どのように考えたらいいのでしょうか?

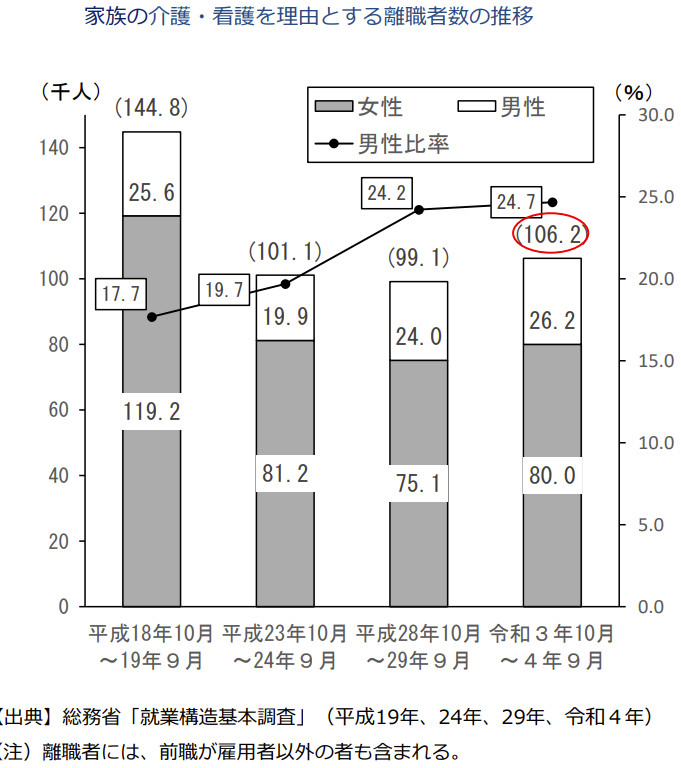

労働人口減少の中、実際の介護離職が増え続けることは、日本経済にとって好ましいとは言えません。

この根底には、「親は、家で子供がめんどうをみるもの」といった日本人としての美徳も一因になっていると思います。ディサービスを運営してまだ1年半ですが、ご相談にこられる家族や要介護状態になったご本人も、特に、奥様が家で親の介護があり、ディサービスを利用することに抵抗がある方は少なくありません。

こうした状況の中、企業の対応としては、介護休業を92日以上に伸ばすといったことは、トータルで考えると決して社員にもそのご家族にもいいとは言えないのではないでしょうか?

なぜなら、育児休業と異なり、介護休業にはゴールが見えないからです。育児であれば、幼稚園に入るまでといった終わりがあります。一方、介護では、加齢により確率的には症状が改善されていくことが難しく、医療が発達し長寿化が進んでいる中では、時が経つにつれて症状が悪化していくことの方が多いからです。2000年にこうした背景を踏まえて介護保険がスタートし、40歳以上の方は保険料を支払っています。しかし、前述のような家族がめんどうをみることは、美徳ではありますが、現実的ではなく、働かなければ生活が苦しい中で、負担が増えるばかりです。

では、企業としてどうしたらいいか?ですが、個人的な考えですが、国の制度は守らなければなりませんが、むしろ、育児休業のように伸ばすのではなく、介護保険制度や福祉施設の知識をしっかり情報提供していくことが、最も、結果として社員を大切にすることになると思います。

相談にお見えになるご家族を対談していると、驚く程、介護保険制度や福祉施設の知識が不足していると感じます。そして、結果、社会のシステムを活用しないで苦しんでいるのです。

もちろん、家族で親のめんどうをみることを、全面否定するものではありません。しかし、昭和で専業主婦が中心の時代と、令和で共働きが当り前になった今では生活環境が様変わりしました。

福利厚生を厚くすることは、社員にとっては望ましいことですが、社員を思って良かれと思って行った取組みが本当に短期だけでなく中長期で効果があるのか?弊害はないのか?をしっかり考えることは重要であると感じます。 藤井 正隆

コメントを残す