NHK大河「べらぼう」を仕事に活かす③ 鳥山検校(盲人職業)

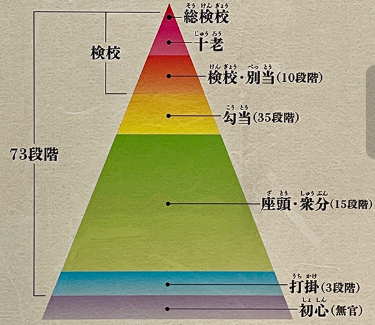

鳥山検校は、江戸時代の盲人職能組織「当道座」四官(検校、別当、勾当、座頭)における最高位「検校(けんぎょう)」の称号を持つ人物でした。検校の歴史は次回にお話します。

検校は当時の盲人社会で最も権威ある地位であり、幕府から高利貸の金融業を特別に許されていたことが重要です。特に、収入の低い御家人や小身の旗本を対象に金を貸し付け、莫大な利益を得ていました。士農工商の身分社会で武士を相手に高利貸をしていたことが、その後の人生を変えることになっていくのです。

鳥山検校の名が歴史に残っているのは、安永4年(1775年)に起こった事件によります。

吉原の遊郭「松葉屋」の花魁である五代目瀬川を1400両(現在の価値で約1億4000万円)で身請けしました。この金額は当時としては法外で、一般的な相場の数十倍に相当しました。

この事件は江戸中の話題となり、文芸や歌舞伎、狂言にも取り上げられるほどでした。

ところが、安永7年(1778年)、瀬川を身請けしてからわずか3年後に、悪徳高利貸しとして処罰されます。全財産を没収され、江戸追放という処分を受けます。貸していたお金が1万5千両(15億円)、財産は20万両(200億円)あったとされています。

金融業の特権を保証されていた検校がなぜ処罰されたのか?

旗本が借金を返済できずに逃亡するなどの問題が発生していたことがあります。江戸時代中期になると町民も裕福になっていきましたが、下級武士などの生活は困窮を極めていました。

生活が苦しくなり、鳥山検校のような金貸しに借りに行き、高利貸だったので返すこともできず、さらに借りて最後は娘を遊郭に売るなどという事も陰では行われていました。

武家の娘は書画や芸事などのお稽古をたしなんでいましたので、遊郭の方でも即戦力として需要がありました。鳥山検校の花の井の1400両の身請け話は話題になり、下級武士たちの反感を買い、問題になっていきました。大名や藩も商人から借金をしていましたが、旗本が職務を放棄して失踪するような事態は幕府の面目がつぶれるため放置できなくなりました。

検校ら職業盲人の原資は幕府公金から支出されているため、それを元とした不当な高利貸し行為が見咎められものであり、鳥山、名護屋、梅浦、松岡、松浦、相馬、神山、川西の八検校らは就縛。加えて鳥山については、大枚をはたいての吉原通いと瀬川落札についても糾弾されました。処分12年後の寛政3年(1791年)赦免され復官しました。 (人を大切にする経営学会:根本幸治)

コメントを残す