NHK大河「光る君へ」を仕事に活かす(源氏物語) 玉鬘(たまかずら)

源氏は35歳になります。亡霊に呪い殺された夕顔の遺児、玉鬘は母の死後4歳で乳母一家に伴われて筑紫へ下国し、乳母の夫太宰少弐が死去した後上京できぬまま、既に20歳になっていました。その美貌ゆえ求婚者が多く、乳母は玉鬘を「自分の孫」ということにして、病気で結婚できないと断り続けてきましたが、中でも有力者である肥後の豪族大夫監の強引な求婚に困り果て、ついには次男・三男までもが大夫監に味方し、乳母一家は二つに分裂します。長男の豊後介にはかって船で京に逃げ帰りました。しかし京で母夕顔を探す当てもなく、神仏に願掛けし、奈良県長谷寺の御利益を頼み参詣の旅に出たところ、椿市の宿で偶然、元は夕顔の侍女で今は源氏に仕える右近に再会しました。右近から「源氏の大臣が自分の事のように、心配して探している」と知らされ、夕顔が亡くなった時のいきさつを聞いた乳母一家は驚きます。

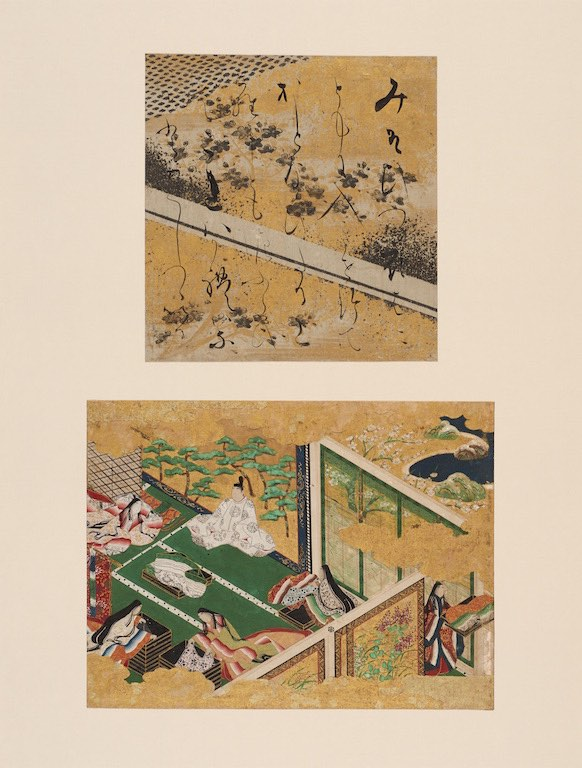

右近の報告に源氏は玉鬘を自分の娘というふれこみで六条院に迎え、花散里を後見に夏の町の西の対に住まわせました。年の暮れ、源氏は女性らに贈る正月の晴れ着を選び、紫の上は複雑な気持ちでその様子を見ていました。

玉鬘は頭中将と夕顔の間に生まれた娘で、幼名は瑠璃君といいました。母・夕顔は頭中将の正妻に脅され姿を隠していた時に源氏と出逢い、逢瀬の途中に不慮の死を遂げました。しかし、乳母たちにはそのことは知らされず、玉鬘は乳母に連れられて九州へ流れます。そこで美しく成長し、土着の豪族大夫監の熱心な求愛を受けますが、これを拒んで都へ上京します。奈良県長谷寺参詣の途上で偶然にも夕顔の侍女だった右近に再会、その紹介で源氏の邸宅・六条院に養女として引き取られる事となりました。

源氏の弟宮である蛍兵部卿宮をはじめ、髭黒、柏木(実は異母兄弟)など多くの公達から恋文を贈られます。闇夜に源氏の放った蛍の光によって浮かび上がる玉鬘の容姿に蛍宮が魅せられる場面は有名です。「行幸」で裳着をすませ、実父内大臣(頭中将)との対面を果たします。冷泉帝へ尚侍としての入内が決まりますが、出仕直前に髭黒に意表の夜這いを受けたことで、予想外の結婚となります。その後、髭黒との間に男児(侍従の君)、大君(冷泉院女御)、中君(今上帝尚侍)をもうけます。田舎での生い立ちながら母よりも聡明で美しく、出処進退や人への対応の見事なことよと源氏を感心させました。

「玉鬘」とは毛髪の美称辞。毛髪は自分の意に反して伸び続ける事から、文学では古来「どうにもならない事」「運命」を象徴します。また、平安時代には長い髪の美しさは女性の美そのものでした。(人を大切にする経営学会:根本幸治)

コメントを残す