企業経営が社会課題解決に取り組む意義

私は、人を大切にする経営、社会課題解決とは無縁の人生を、

学校を卒業後27年間、50歳の手前まで過ごしてきました。

時代背景もあったと思いますが、「業績=人格」といったコンサルタント会社で、

毎月個人の売上ランキング競争の世界にいました。

2008年に、50歳を前にして法政大学大学院に入り、

坂本先生と出会い、今に至っています。

当時、『日本でいちばん大切にしたい会社』第1巻が出版された時期であり、

ブラック企業を題する書籍が出て映画化された時期で、

派遣切りなど社会的にも企業経営の在り方が問題になっていました。

2013年、第二次安倍政権となり、働き方改革が方針となり、

残業削減、休日増加が美徳となりホワイト企業といった反語も生まれました。

「ブラック企業」のレッテルが貼られると、

社会経験がない学生や転職者希望者からも敬遠されました。

アベノミクスの是非については、別の機会に私見として述べたいと思いますが、

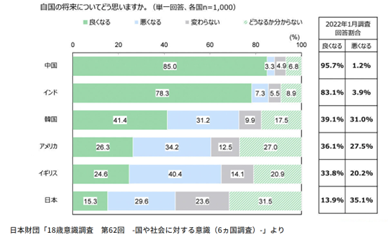

さすがに、今後の日本の将来を安泰とみる人は少数になっています。

日本財団が実施した「18歳意識調査」では、

「自国」に関して若い世代が抱く考えが示されています。https://kosodate.mynavi.jp/articles/34376

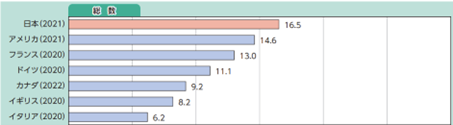

日本は、G7の中で最も自殺が多くなっています。

資料:世界保健機関資料(2024年2月)等より厚生労働省作成

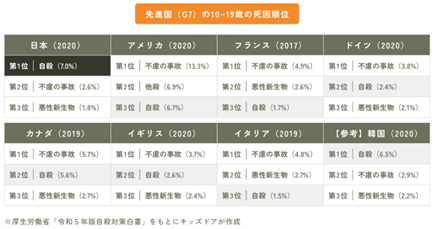

さらに、若年層である10歳~19歳の自殺が、

死因の1位とは考えてしまう調査結果になっていることには、

問題意識を高めないではいられない状況だと思います。

現在、少子高齢化が進み、社会保障費の増大が若者世代の負担に

のしかかり手取りが減っています。

さらに、働き始めてからの奨学金返済他で、

さらに可処分所得が少なくなることを考えると、

先に明るい未来が見えないのは理解できます。

私は、60歳を過ぎた頃から、

何か社会にも微力ながら貢献できないかと考えるようになりました。

残りの人生を考えると若い頃とは意識が変わってきたと思います。

その一つとして、経営と社会貢献の両立のために、

地元横浜でディサービスを始めました。

福祉業界は介護保険が2000年に始まり、

その後、介護報酬が社会保障費の削減のため削減され続け、

廃業が増えている中で、

周りから

「なぜ、逆風の中でその分野でやるのか」

と疑問を持たれましたが、

まさに、人を大切にする経営学会の活動での学びと、

年を重ねての心境の変化から業界に一石を投じたかったからです。

その前提として、ディサービスの運営のために

60歳を超えてから社会福祉士の受験のために専門学校に入り、

実習は、3ヵ月間、土日は町田の社会福祉法人合掌苑に通いました。

実習での経験は驚きの連続でした。

貧困の家庭を訪ねると、ごみ屋敷の中での生活保護相談も何度もありました。

生活保護の相談で、身寄りがなく受給をするために、

あえて長年、連れ添った夫婦が離婚をする

といった面談に同席した際には、言葉を失いました。

また、地域の見守りネットワーク会議も参加した際、

見守っている委員の方も高齢者で、

逆に、見守りされてもおかしくない年齢の方もいて、

とても、厚生省が推奨する地域共生社会は成り立たない、

住民同士だけの支え合いは難しいと感じました。

そうした中で、私自身は、企業や協同組合などの組織が、

社会・課題解決に取り組むことが重要であるといった結論に達しました。

なぜなら、個人とは異なり、多くのアセット(経営資源)を持っているからです。

2015年MDGsからSDGsへと変わり、

企業の参画を求めたのは、企業の力を期待したと同じです。

元々経営する組織開発のコンサル会社イマージョンでの

お客様への提案も変わってきたように思います。

2024年度も、東京では、全国農協連、日生協、NTTコミュニケーションズ、

ヤマト運輸、JR東日本クロスステーションなど、

インフラ各社の集めての社会課題解決のシリーズでの検討

(https://www.tokyo-np.co.jp/article/370233)

山口県下関市では、山口フィナンシャルグループ、日立製作所、下関市役所等の

選抜メンバーでの地域課題解決の検討会

(現在、地元企業の巻き込みを画策中)を実施しましたが、

まさに、各社のアセット(経営資源)と参加メンバーの経験値が融合されて、

新しい切り口での社会・地域解決の提案が次々と出されました。

(https://mainichi.jp/articles/20250127/ddl/k35/020/190000c)

検討会で出された提案は、NHK、日経、毎日新聞、東京新聞他、

多くのメディアでも取り上げられました。

現在、学会では、志を同じにする経営者、社員、学者他が集まっています。

「人を大切にする経営」についての勉強に加えて、

組織を越えて「地域や社会の解決に繋がるような研究や実証・実装実験」

ができれば、人を大切にする経営学会が提唱する

「5方よしの経営」の活動に広がりが生まれるのではないでしょうか・・

藤井 正隆

コメントを残す